敬老の日特集【2024】ヘルシーな食品から食べ物以外のギフトまで

贈る内容で選ぶ

種類から選ぶ

ジャンル別に選ぶ

-

浅草の名店!梅園の人気メニュー「あんみつ」をテイクアウト

-

美しくて美味しい!千疋屋総本店のフルートジェリーがおすすめ

-

和久傳の西湖は手土産にぴったり!これを選べば間違いなし!

-

ご飯がすすむ「神宗」の塩昆布や佃煮がおすすめ!ギフトにも!

-

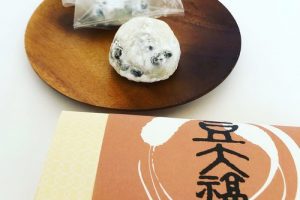

銀座甘楽の「豆大福」や銀六餅!手土産やお土産にもおすすめ

-

老松のおすすめ「夏柑糖」や「山人艸果」「晩柑糖」もご紹介!

-

連日売り切れ!富士見堂の「あんこ天米」はあまじょっぱさが絶妙

-

成城アルプスのマドレーヌが美味!ギフトセットもご紹介

-

スープストックの冷凍スープはギフトにおすすめ!購入可能な店舗も紹介

-

門前仲町の甘味処「いり江」人気メニューのあんみつをテイクアウト

-

船橋屋のくず餅はあっさり優しい味!あんみつやプリンもおすすめ

-

鈴波の「魚介みりん粕漬」は手間いらず!ギフトにもおすすめ

-

人気ブランドの高級ヘアブラシを厳選!プレゼントにもおすすめ

-

空いろの「つき」や「どら焼き」はあんこが絶品!手土産にも!

-

魚久の粕漬けはギフトにおすすめ!手の込んだ味を手軽に楽しめる

敬老の日はいつ? どんなお祝いをする日?

9月の第3月曜日は「敬老の日」。いつまでも元気でいて欲しい祖父母(おじいちゃんやおばあちゃん)に、日頃の感謝を伝え、そしてこれからの人生を一緒に考えるきっかけになるようにと制定されたお祝いの日で、2024年の敬老の日は、9月16日(月)となります。

「敬老の日」は、兵庫県の多可町八千代区で行われていた敬老行事「としよりの日」がきっかけとなったとのこと。

長年、社会のために尽力してくださった方々を敬愛し、長寿をお祝いする国民の祝日として「敬老の日」となりました。そのため、この日は祖父母への感謝を込めたお祝いをしたり、節目の長寿の祝いを行うのも良いですね。

敬老の日のお祝いに喜ばれる贈り物は?

-

敬老の日には、おじいちゃんやおばあちゃんが好きな食べ物を贈ったり、祝宴を開いたりしてお祝いをされることが一般的です。

お孫さんから祖父母の方々へ日頃の感謝の気持ちを綴ったお手紙や似顔絵、ご家族の写真がおさめられたフォトアルバムなどを贈られるケースも。

お体にも優しい滋養のある食べ物やグルメを贈ったり、家族や身内の方と集まって「お食事会」を催されたりすることが多いかと思われますが、近年はお元気な祖父母の方々も多く、旅行や温泉などの体験型ギフトも選ばれる傾向にあります。

敬老の日のお祝いは何歳から始めるの?

-

最近は、おじいちゃんやおばあちゃんと言っても大変若々しい方が多いですね。

そのため、「敬老の日のお祝いは何歳から始めれば良いんだろう?」と悩まれることも多いかと思われますが、「この年齢になったからお祝いを始めるべき」という時期についての決まり事は特にありません。

一般的に、お孫さんが誕生されたりして「祖父母」というお立場になられたことをきっかけにお祝いをスタートされる場合も多いかと思われます。

また、なかには「敬老の日」としてお祝いされるということに抵抗を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。そんな時には、他の長寿のお祝いと合わせてお祝いを贈られるのも良いですね。

敬老の日の贈り物は何がいい?

-

敬老の日のプレゼントには、お体を気遣う食品ギフトや、健康維持にもつながる滋養系の食べ物の贈り物もおすすめです。

また、好みの品や手紙や似顔絵、家族写真を贈られるという方も多いですね。

「体力が落ちてきたな」と感じることも多くなるご高齢の祖父母の方々へのギフトには、日常生活を手助けしてくれるような便利な家電や、お出かけの際の暑さ寒さを和らげるアイテム、健康維持のための運動が楽しくなるようなアイテムも喜ばれます。

敬老の日のお祝いの相場や表書き

-

小さなお孫さんからという形で贈り物をされる場合から、成人されたお孫さんから贈り物をされる場合や、ご家族で集まって祝宴を設けられることもあり、お祝いの相場に決まった額はありません。

日頃の感謝や、これからも元気でいてもらいたいという願いを伝えることがお祝いとなるため、贈り物の金額に決まりはありません。

3,000円~5,000円くらいから10,000円くらいまでが一般的な相場になりますが、小さなお孫さんから感謝の気持ちを伝える場合や、成人されたお孫さんから贈られる場合、家族で協力して贈り物をされる場合など、お祝いの金額は贈る世代によっても異なります。

表書きや熨斗は、熨斗つき紅白五本蝶結びの水引で、表書きは「敬老の日御祝」や「敬寿」「御祝」、また長生きされていることをお祝いする「長寿御祝」を用いることもあります。