手土産のマナー!上手な選び方や渡し方、相手別の予算を解説

相手との距離を縮めたい、人間関係を円滑にしたい・・・こうした願望を実現してくれる存在の1つが手土産です。

手土産を「コミュニケーションツール」として、さり気なくも効果的に活用できる人は、周りから見てもセンス良く見えるもの。

かといって、手土産の金額や予算、どういったものを選べばいいの?と悩まれる方も多いかもしれませんね。

そこで、こちらでは、手土産を選ぶ際に気を付けたいポイントをはじめ、渡す相手に応じた予算、手土産を選ぶコツや渡し方、渡すタイミングなど「手土産にまつわるマナー」を解説します。

目次

手土産を選ぶ際の注意点とは? 金額・予算はどれくらい?

-

手土産にかける金額はシチュエーションや手土産を渡すお相手に応じて変わるものですが、大切なことはシチュエーションに応じたものを選ぶことであり、そして「相手に喜んでもらえるもの」をお渡しすることです。

「手ぶらで訪問する訳にはいかないから」など、消極的な理由で手土産を選ぶのではなく、手土産をコミュニケーションツールとして最大限に活用できるよう、まずは「相手の好み」に応じて選ぶのがベストです。

贈る相手の周りの方々のことも考えて選ぶこと

ここで気をつけたいのは、手土産を選ぶ際は、贈る相手だけでなく、贈る相手の周りの方々のこともしっかりと考えること。

贈る相手がご結婚されているのであれば、その方だけではなく、奥様や旦那様、お子様など、ご家族みんなに喜んでもらえるようなものを選ぶと高ポイントです。

気心の知れた友人や家族などに持っていく場合

気心の知れた間柄の相手に渡す場合や、自宅に差しれる際などは、話題性のあるものやその場の雰囲気が盛り上がるものを選ぶのもポイント。

限定フレーバーやそこでしか手に入らないものなど、いつもの定番とはまた少し違った趣向を凝らしたものを選ぶのも良いですね。

金額としては2,000円くらいから4,000円くらいの品物であれば、相手に気を使わせずに済みますね。

取引先やクライアントなどへの手土産の選び方や金額

仕事関係の方や取引先への訪問時の手土産となれば、お相手の部所のみんなで分けたり、配ったりすること、さらには配る人数が多い場合などもしっかり考慮したいところ。

個数がたくさん入っているものや、個包装で分けやすいもの、そして取り分けやすさや日持ちなども考慮するのがベター。

相場としては、4,000円くらいから10,000円くらいまでが失礼のない価格帯となります。特に改まったシーンではふろしきに包んでお持ちすると失礼がないですね。

謝罪の際に持っていく手土産の選び方や金額

謝罪の際など、相手に誠意が伝わるものを選ぶには、周りの方と分けていただくことを想定し、小分け商品で配りやすいものを選ぶようにします。

日持ちがして、味も包装紙も落ち着いた印象を与える商品を選ぶようにしましょう。一般的な相場としては、3,000円くらいから5,000円くらいとなります。

広告初対面の方への手土産の選び方や金額

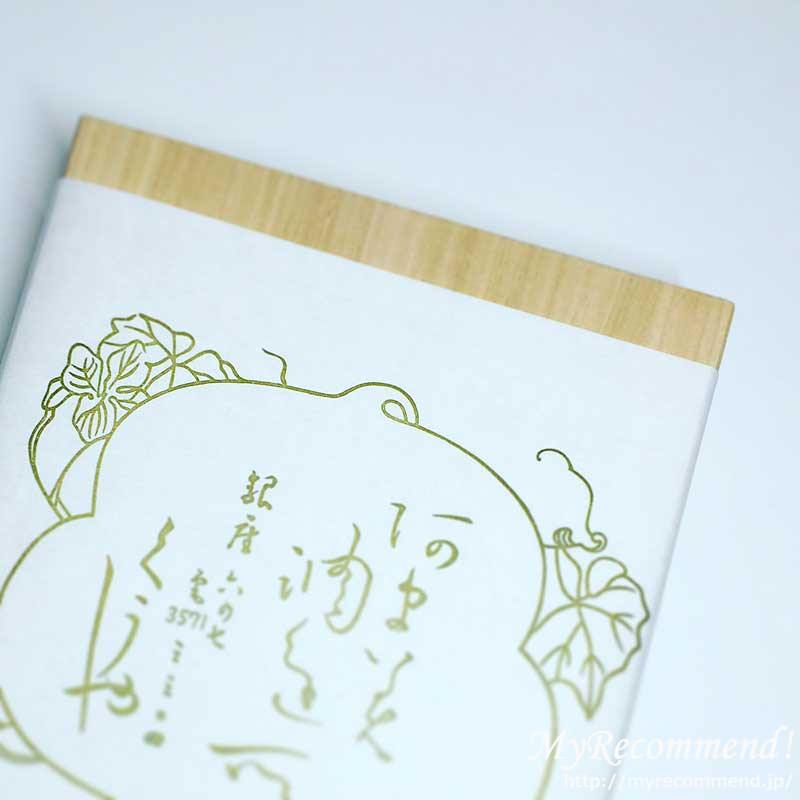

顔合わせなど初対面の方へお渡しする場合は、相手の好みも把握しづらい場合が多いため、奇をてらわず老舗の定番モノなどを選ぶのがポイント。

ボリュームよりも安心感を優先した方が良いですよね。日持ち面も考慮し、手を汚さずに頂けるものを選ぶようにします。

一般的な相場としては、3,000円くらいから5,000円くらいが目安となります。高額すぎると相手に気を遣わせてしまうことになりかねません。

関連記事はこちら

「相手の好み」が分からなかったら場に相応しいものを

-

もし、相手の好みが分からない場合は、シチュエーションや相手との関係性に応じたものを選びましょう。

親しい間柄であれば、人気パティスリーの焼き菓子や見た目のかわいいクッキーなど、カジュアルでトレンド感のある手土産でも良いでしょう。

仕事上のお付き合いの相手や結婚の挨拶など、かしこまった場面だからといって必ずしも格の高い名の通った和菓子ばかりが求められるわけではありません。

季節に応じた品や、気の利いた品のほうが話が弾んで場が和むということもあるでしょう。

つまり、「TPO」や「相手に応じて」相応しい手土産を選ぶことがセンスの見せどころです。

関連記事はこちら

手土産を選ぶ際に避けるべきことは?

-

贈る相手の負担になるものは避けましょう

あまりにも高額なものは相手に気を遣わせてしまい、負担になってしまう可能性があります。

せっかく気持ちを伝えるための手土産なのに、相手の負担になってしまっては逆効果。

あくまでも相手に喜んでもらうことを念頭に、気持ちの伝わる品を選ぶことが大事です。

また、サイズ感も大切。大きすぎるものや重すぎるものなど、お渡しして邪魔にならないサイズであることも大切です。

訪問先の近場で買うのは避けたほうが無難

訪問先の近場で購入した手土産は、贈る相手に買った場所や値段がすぐに知られてしまい、場当たり的な印象を与えてしまいます。

「相手に喜んでもらいたい、そのためには何がいいだろう?」といった、手土産を選ぶ際に相手のことを思い浮かべながら選んだものである、という気持ちが伝わることが大切です。

そのため、「あまり深く考えずに選んだ」といった印象を与えてしまっては逆効果。受け取った相手も嬉しい気持ちが半減してしまうかもしれません。

食べ物の場合は日持ちの問題もありますが、見直しや確認が出来るよう前日までには手土産を用意しておきたいところです。

関連記事はこちら

手土産は選び方だけでなく、渡し方やマナーにも気を配りたい

-

手土産やプレゼント、ギフト―。それぞれ呼び方が異なっても共通するのは「相手に気持ちを伝えること」。

そして「喜んでもらえる」ものを贈るということです。手土産は相手の顔を見ながらお渡しするものだからこそ、渡し方やマナーにも気を配りたいものです。

手土産をお渡しするタイミングはいつが良いのか、どのような言葉を添えてお渡しすればよいのかなど、失礼のないように上手に手土産をお渡しするための方法や「のし紙」の書き方をご紹介します。

手土産はいつお渡しすれば良いの?

持参した手土産をお渡しするタイミングは、「席につく前」です。

会社や個人のお宅に伺った場合は席に通されることになりますが、席につく前に「先日はありがとうございました」、「いつも大変お世話になっております」などと挨拶をすませ、挨拶の後に手土産をお渡ししてから席につくのがマナーとされています。

一方、すぐに冷凍庫に入れてもらいたい品などを手土産として持参した場合は、玄関やエントランスなど、顔を合わせた時にお渡ししても構いません。

その際には、「お手数をおかけいたしますが、冷凍庫にお入れください」などと、相手に中身が伝わるよう言葉を添えてお渡しするとスマートです。

関連記事はこちら

手土産の失礼のない渡し方とは?

-

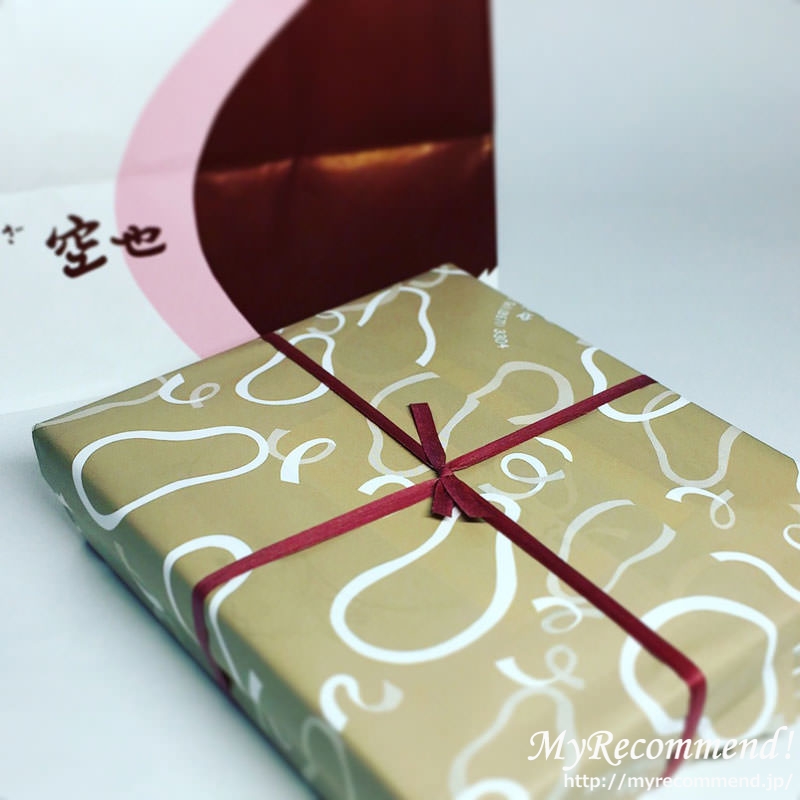

手土産を持参する場合は紙袋に入れて持ち歩くことも多いものですが、実際に手土産を相手にお渡しする時は紙袋から出してお渡ししましょう。

風呂敷に包んでお持ちした場合も同様で、風呂敷を解いてから中身だけをお渡しして、紙袋や風呂敷は持ち帰ることがマナーです。

紙袋や風呂敷から手土産を取り出したら、相手から見て包装が「正面」になるように持ち、両手でお渡しするのが正式な手土産の渡し方となります。

風呂敷に包まれた手土産の渡し方

風呂敷に包まれた手土産の渡し方は、風呂敷からお菓子を取り出しそのまま品物を自分の正面にそっと置き、まず風呂敷をたたんでから品物の左手に置きます。

お菓子を時計回りに回転させ、品物に不備がないか確認した後でさらに回転させ、二段階の回転によってお相手の正面に品物を向けてから渡すようにします。

渡す際は左手で風呂敷包みを抱え、右手で風呂敷を外します。外した風呂敷は手に持ったまま品物を回転させ、相手の正面に向けてから両手で渡します。

相手が品物を受け取られてから風呂敷はしまい、持ち帰ります。本来は風呂敷は持ち帰るのがマナーですが、最近では包装やラッピングの一部として風呂敷包みの商品もあります。

関連記事はこちら

手土産に「のし」や「表書き」は必要?

-

目上の方を訪問する場合や結婚の挨拶など、あらたまった訪問の場合の手土産には、場合によっては「のし」をつけて、「表書き」を書いたほうが良い場合があります。

まず「のし」を付けるのは「慶事」の手土産においてのみで、弔事の場合は失礼にあたるので使用しません。弔事の場合は「かけ紙」を使用します。

また、「表書き」はシーンや目的によって種類が異なりますが、カジュアルな手土産や差し入れを除き、一般的な手土産に表書きを書くのであれば、

・粗品(ささやかな贈り物。女性が贈る場合は「そしな」)

・松の葉(わずかばかりの品の意。手土産の場合によく使われます)

・御伺い(汎用性が高く、さまざまな挨拶、お見舞いで使われます)などが良いでしょう。また、改まったシーンや目上の方へ手土産をお持ちする場合は、「献上」や「献呈」、「謹呈」などが表書きとして使われます。